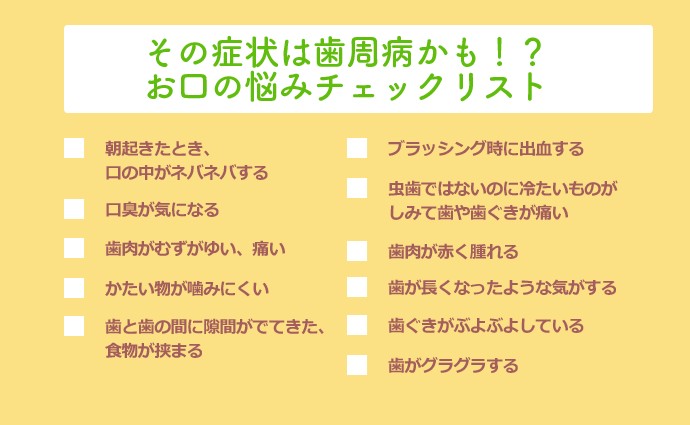

お口のニオイ、歯茎の腫れは歯周病が原因かも

歯周病は虫歯と並んで歯を失う大きな原因のひとつ。成人の約80%は歯周病であるといわれ、とくに40代になると虫歯よりも歯周病による抜歯の比率が高まります。早めの治療で歯を守りましょう。

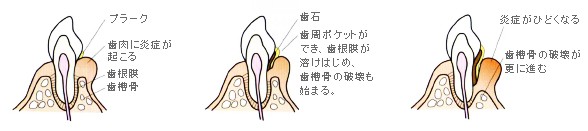

軽度

中度

重度

■自覚症状がほとんどない初期段階

歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれるすき間ができ、食べカスや細菌の塊(歯垢/プラーク)が溜まるのが歯周病の初期段階です。この時点では痛みも刺激もほとんどないので、自覚症状はありません。虫歯などの治療後に定期的に検診を受けている方や、予防歯科を利用してると、日頃から歯周病予防ができますし、もし歯周病にかかったとしてもこの初期段階を見逃さず、早期治療ができます。

■歯ぐきの腫れや出血が気になりだす中期段階

歯周病の初期段階を気づかずに過ごしていると、ある日突然、歯ぐきが炎症をおこし、出血や腫れ、痛みがおきます。「歯が痛い」「歯ぐきが腫れてきた」といった痛みや腫れは初期段階から中期段階への移行期といえるでしょう。しかも中期段階は、ひどく痛む、腫れるなど急に症状が悪化する時期(勃発期)と、腫れも痛みも感じない状態(静止期)を繰り返しながら進行していきます。この時期に「痛かったけど、我慢していたら治る?…もう治ったかも?」と自己判断してしまうと悪化する原因になります。

■歯のぐらつき、お口のニオイが強くなる末期段階

さらに歯周病が中期段階から末期段階になると、歯を支える歯槽(しそう)骨が破壊され、歯がグラグラと不安定に。口臭も強くなり、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。とくに40代以降になると、虫歯より歯周病が原因で歯を失うケースが増えています。

歯周病は自然には治りません

覚えておいていただきたいのは「歯周病は自然治癒しない」ということ。歯ぐきの炎症段階であれば、適切な処置と治療によって「治す」ことも可能ですが、進行が進み骨が溶け出してしまうと「完治」することはありません。その場合は、口腔内を清潔に保ち、進行をできるだけ遅らせることを目的とした処置を施していきます。

実際に2005年と2011年の全国調査を比較すると、歯周病(歯周ポケット4mm保有者の割合)にやや減少が見られています。これは、歯周病や予防歯科の重要性が意識され始めた証拠ではないかと思います。

当院でも「歯ぐきの出血や腫れ」といった初期~中期症状の段階で来院される方が増えてきました。歯周病の治療は「健康歯に戻す・治す」だけなく「これ以上進行しないように食い止める」ことが目的。できるだけ「早く気づき」治療を始めることが重要です。歯周病の検査は予防歯科で受け付けています。「歯ぐきの腫れ程度で歯医者に行くのは…」と遠慮なさらずに、お気軽にご来院下さい。定期的な検診や予防治療で、大切な歯を一緒に守っておきましょう。

参考:歯周疾患の有病状況(厚生労働省/e-ヘルスネット)

歯周病になりやすい生活習慣・環境とは?

| 細菌感染症の治療前 | 細菌感染症の治療後 | |

歯周病の原因は細菌です。年齢を重ねるにつれ感染率が高まるのは、身体の免疫力低下も一因かもしれません。口腔環境のほかに生活習慣も歯周病と大きな関係があります。

口腔環境

歯並びが悪い

咬み合せが悪い

歯に食べ物が挟まりやすい

虫歯や歯のすき間に物が詰まる

生活習慣

ストレスが多い生活

歯を食いしばるクセ

タバコを吸っている

タバコは、糖尿病と並んで歯周病の二大危険因子。日本歯周病学会の分類(2006年)によると、喫煙関連歯周炎といった診断名もあるほどです。喫煙者本人の口腔内、歯肉、歯周組織はもちろんのこと、お子さんやご家族の受動喫煙によって歯周病リスク、歯肉メラニン色素沈着が増えるという結果も報告されています。

また、強いストレス状態が続くと寝ている間に歯を食いしばってしまったり、免疫力が低下してしまうことがあります。歯並びや咬み合せについては、矯正治療で改善できる場合もありますから、治療の際にお気軽にご相談ください。

参照:歯周病と全身の状態 喫煙と歯周病の関係(厚生労働省/e-ヘルスネット)

放っておくと命の危険!歯周病と病気の関係

歯周病だと発生リスクが高まる疾患

・狭心症、心筋梗塞、脳梗塞など

心臓や脳血管の疾患

・糖尿病の悪化

・骨粗鬆症 関節炎・腎炎

・妊婦・低体重児早産

・メタボリックシンドローム

糖尿病と歯周病には関係があるといわれ「重い歯周病をもつ糖尿病患者が、抗菌薬などを飲み、歯周病治療を入念に行った患者ほど血糖値が下がる傾向が見られた」といいます。この原因は「歯ぐきの炎症で生じる物質や歯周病菌が出す毒素」が「血管内から肝臓が脂肪細胞に作用して血糖値を下げるホルモン(インスリン)を作りにくくするのではないか」と考えられています。

糖尿病に限らず歯周病が進行すると、歯を通じて歯周病菌が出す「毒素」が血液に流れ込み、さまざまな疾病やリスクの一因となることがわかっています。

参照:読売新聞H17.11.22(火)/くらし家庭 シリーズ歯科 歯周病と糖尿「負の連鎖」

どうやって治療するの? 基本的な歯周病治療の流れ

歯周病予防と歯周病の進行を防ぐためには、プラーク(歯垢)を溜めない自宅ケアと、歯科医院でのメンテナンスのWケアを継続していくことが重要です。

1

口腔内検査

まず精密検査を行い、現在の歯ぐき、歯槽骨の状態、口腔内細菌の量を分析し、治療計画をたてます。

2

歯磨きと歯石除去

歯周病になる原因を排除するため歯磨き指導を行います。また歯についた歯石はスケーリング、PMTCなどで歯周病菌の除去を行います。※詳しくは「予防歯科で行うこと」をご覧ください。

自宅できちんと歯磨きをしていただくことで、歯垢を減らすことができます。また歯ぐきの炎症が減り、ぶよぶよしてきた歯肉が引き締まってくると、歯茎の中に埋もれていた歯石も除去できるようになり、さらに歯ぐきを健康な状態に保つことができるようになります。

3

修復物や咬み合せのチェック

再発を予防するためには歯垢(プラーク)がつきにくい、付いても落としやすいお口の環境を作る必要があります。このために咬み合せの調整や、詰め物や修復物が自分の歯にあっているかどうかを再チェック。細菌がたまらないような処置を提案します。

4

歯周外科処置

重度の歯周病の場合、歯ぐきをめくって深いところに付着した歯石をとります。また

不良な歯肉を取り除き、歯肉を元の位置に戻し、経過を診ます。末期状態のグラグラしている歯は抜き、歯ぐきの健康を優先させることもあります。この状態でもう一度検査を行い、歯と歯ぐきの状態が安定していればメインメンテナンスを行います。

5

メンテナンス

進行してしまった歯周病は、できるだけ進行を食い止めることが目的です。また軽度な歯周病の場合でも、治療後に予防歯科で定期検診(3ヵ月に1回程度)を受け、お口の中の検査、殺菌、歯石除去などを行い再発を防ぎましょう。

治療費

歯周病と誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)の関係

シニア世代は、ツバや飲み物を飲み込む動作をおこなうときに口周辺の筋肉、姿勢などの影響で正常な嚥下(えんげ)がしにくくなります。普通は食べ物を飲み込む動作をすると、食べたものが食道を通って胃に向かいます。しかし、食道を通らずに気管に入り込んで肺に向かってしまう「誤嚥(ごえん)」を起こしやすくなります。

食事中によくむせたり、熱い飲み物でむせやすい場合は、誤嚥を起こしやすいタイプかもしれません。誤嚥が増えると本来は気管と接点のないお口の中の細菌が気管に接触し、肺炎にかかりやすくなります。この肺炎を「誤嚥性肺炎」といいます。実はこの誤嚥性肺炎は、歯周病菌が肺に流れていくことで感染すると考えられています。

年齢を重ねたご両親のお口の健康を守れるのはご家族だけ

歯周病は悪化すると出血や膿などが口腔内に出てきて、細菌がさらに繁殖しやすい環境になります。お口のニオイや、食事をするときにむせやすくないかなど、日頃の行動を観察してみてください。もしかするとご本人は歯周病という意識がないかもしれません。シニア世代の変化に気づけるのは身近なご家族だけです。まずは、現状を知るために一緒に予防歯科にいらしてみませんか?

予防歯科の観点からもうひとつ。私の父の話になりますが、父は91歳のとき施設で2年間ほど過ごしました。その際に、3DS法を使い毎日口の中をマウスピースを使って除菌を行っていました。この期間、虫歯の治療などを受けるために医院に連れて行くこともなく、虫歯の治療をする必要がない状態を維持することができました。

このように、シニア世代のQOL(Quality of Life)を守る手段として、3DS法や内服薬を使うこともできます。例えベッドから起き上がるのが難しい寝たきり状態、または虫歯治療が難しい状況であっても、できるだけ快適に過ごせる時間を増やせるかどうかはご家族の適切なケア次第。ご家族の方が毎日マウスピースを使って口腔内を清潔に保ってあげるだけで、虫歯や歯周病の進行を最小限にとどめた生活を送れます。

当院ではどのようなケースの場合でも、患者さんにとってベストな治療法をご一緒に相談しながらご提案させていただきます。「シニア世代のお口を守り健康長寿に導くプロをめざそう(戸原玄著書)」という本には具体的なお話が掲載されています。当院にお越しいただければ貸し出しします。お気軽にお声がけください。シニア世代のご家族の健康は、お子さん、お孫さんみんなで見守っていきましょう。※全身疾患(持病)をお持ちの方の中には、麻酔治療に注意が必要な方もいらっしゃるので、ご希望の治療が困難なケースもでてきます。

どうしても「歯医者は歯が痛くなったら行くところ」という意識があります。もちろん、それは間違いではありません。しかし、この考え方では症状が悪化してから来院いただくことになります。そうなると治療回数や費用がかかったり、場合によっては歯を抜いたり、神経(歯髄)を取ってしまうことになります。神経は一度取ってしまうと元には戻せません。現代は、詰め物や入れ歯、差し歯、インプラントなどの技術が向上し、かぎりなく本物に近い歯を手に入れることができます。しかし、一度失った「自分の歯」を取り戻すことは不可能です。

もし「歯医者は、虫歯や歯周病にならないように予防をするために通うところ」と考えていただけると、大掛かりな治療になる前に虫歯を治し、歯周病を初期段階で治すことができます。最終的には、神経をとる治療や抜歯、差し歯、入れ歯など歯かかるコストを減らすことにもつながります。そして何よりもいくつになっても「自分の歯で食べたいものが食べられる」というお金では買えない贅沢を手に入れることができます。

私たちの考える予防歯科には、2つの役割があります。ひとつは、将来できるだけ歯を削らないですむよう「歯に関する病気を未然に防ぐ」こと。そして、治療後に「虫歯や歯周病が再発しない」よう患者さんと医師がお口の健康を一緒に守っていくこと。予防歯科は、虫歯のように頻繁に来院する必要はありません。おおよそ3ヵ月に1回の定期健診で検査を行うだけです。このときに虫歯や歯周病の兆候がでていないか検査をし、必要な場合は治療や処置を行うことで虫歯や歯周病の予防と、早期治療が行えます。

診察からレントゲン、各種検査、治療計画のご説明、治療を含めおよそ1時間ほどかかります。ご予約の方が優先となりますので、事前にお電話にてご予約をお願いします。

1

問診票の記入

自覚症状のほかに全身の健康状態、アレルギーの有無などをご記入いただきます。

2

診察

記入いただいた内容を確認しながら、お口の中全体の様子を調べます。詰め物や虫歯の有無と視診でチェックしていきます。

3

レントゲン撮影

診察の結果、必要に応じてレントゲン撮影を行い歯の中や骨の様子を確認します。

4

歯周病検査

少しチクッとするかもしれませんが、歯ぐきの歯周ポケットの深さを測定します。4mm以上ある場合は、歯周病の治療も視野に入れて計画を立てます。

5

治療計画の説明・治療

自覚症状の原因を考察し、必要な治療計画をご説明します。場合によっては歯周病治療や、詰め物などの交換、歯の咬み合せや、虫歯治療など複合的な治療が必要になることもあります。

この場合、まずは痛みから取り除きたい、時間をかけたくない、できるだけ同時進行でいっきに治療したい、時間がかかってもすべて保険内で治療をしたい…など患者さんによっていろいろなご希望があります。いずれの場合も、すべてご説明した上で患者さんご自身に治療を選択していただきますので、ご安心ください。

定期検診の流れ

口腔内のチェック、歯周ポケット内の細菌洗浄(PMTC)で1回約1時間ほどで終了します。

※事前にご予約をお願いします。

1

口腔内のチェック

みなさまのお口の状況に合わせて1~3ヵ月に一度来院いただき、虫歯や歯周病のチェックを行い、前回の状態と比較します。検診のタイミングはお口の中の症状や状態によって変わってきます。

2

歯石、歯垢の除去/PMTC

超音波スケーラーを使い、歯ブラシなどでは絶対落とせない歯の表面に付着した細菌の塊(バイオフィルムの一種であるプラーク)や歯石をはがし取ります。ホームケアではなかなか取れなかった歯周ポケットの細菌までていねいに取り除きます。

3

歯の強化

細菌活動の抑制と虫歯予防のために、きれいに洗浄した歯にフッ化物を塗布しエナメル質を強化します。

歯周病の主な原因はプラーク(歯垢/しこう)です。一般的に「歯垢は食べかすだ」と考えている方も多いかと思いますが、実は歯垢の90%近くは細菌でできています。歯垢は2週間ほど経つと歯石になり、歯の表面や歯ぐきの中にこびりつき、普段の歯磨きでは取り除けなくなります。歯周病は進行すると歯周ポケットといわれる歯と歯ぐきの間にすき間ができ、歯周ポケットの内側には、1mg(湿重量)あたり400種、1億個以上の細菌が存在します。

体内には免疫応答という自己防衛機能があり、細菌の侵入を防ぎ力を弱めたり、体外に排出してくれる働きをします。しかし体調を崩したり、加齢によって抵抗力が弱まると、細菌に抵抗しにくくなります。抵抗力が低下すると歯周病だけでなく全身にさまざまな悪影響を及ぼすこともあります。予防歯科では、歯周病を未然に防ぐこと、また口腔内の除菌が体の健康を守る手段のひとつだと考えています。

みなさんは、歯の治療で使われた詰め物や被せ物にも寿命があることを知っていますか?治療した歯の被せ物や詰め物が取れるのは(個人差もありますが)、この経年劣化が原因なこともあります。また、被せたものと歯の間にすき間ができ、そこから新しい虫歯ができたりすることも。神経を取ってしまった歯の場合は、虫歯が被せ物の中で進行しても痛くないので、気づいたときには抜歯しか選択肢がないということもあります。

一般的には、歯を削って同じ色の詰め物(レジン)の場合は5.2年、歯の一部を削って金属の詰め物を入れた場合(インレー)は5.4年、歯全体に金属の被せ物をした場合(クラウン)は7.1年、歯のブリッジは8年が平均的な耐用年数です。予防歯科で3ヵ月に1回定期健診をしていれば、こういった詰め物の不具合や寿命を考えて、早めに詰め物を交換したり治療を行うことができます。

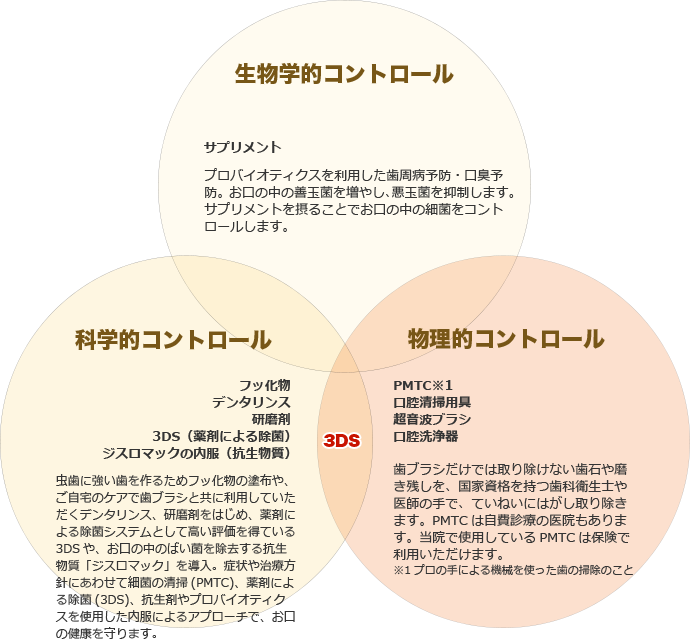

当院では、虫歯や歯周病、歯並びに悪影響を与える生活習慣の指導から、正しいブラッシング方法、適切な「ホームケア」の指導を行います。また「悪玉菌の抑制」をするプロバイオティクスを利用した歯周病予防・口臭予防や、「医療器具を使用した」歯石、歯垢の除去のほか、口腔内の細菌を減らすため3DSを導入したメンテナンスを行い、あらゆる角度からお口の中の健康を守ります。

1

細菌検査

お口の細菌と、種類、量を調べます。

※3DSの処置が必要かどうかも数値で判断します。

2

歯型を取る

薬を入れるためのトレー(マウスピース)を作るために歯の形をとります。トレーが完成するまでおよそ2~3週間ほどかかります。

3

クリーニング

医療器具を使用し、歯科衛生士がお口の中の洗浄、歯石取りを行います。

4

自宅除菌

専用薬剤とトレーを持ち帰り、1日最低2回、必要量の薬剤をトレーに入れて、お口の中に装着します。装着の仕方などは、医院にて充分にご説明した上でお渡ししますので、難しいことはありません。

5

細菌検査

今度は3DSによる除菌効果が出ているか、再度検査を行います。その後は、経過を見るために定期的な検診をご案内します。

メリット

通院回数の目安は3~5回程度、あとは自宅で行える

歯周病菌や、虫歯菌を短期間で除菌できる

歯を削ったり、歯肉を切開せずに治療ができる

歯形を一度作ってしまえば何度でも反復治療が可能

デメリット

除菌後、細菌が増える原因・生活習慣を改善しないと元に戻る

菌の種類によって、除菌薬が効かないこともある

薬物アレルギーのある方は使えない

ホームケア器具のお手入れは自分で行う必要がある

自費診療になる

細菌検査の際に、3DSが適合するかどうか判断をします。薬物アレルギーの方は事前にお知らせ下さい。別の治療法をご提案します。どのような治療でも、原因となる生活習慣を改善しない場合は、高価な治療であっても経過不良となることがあります。

気づくと歯を食いしばっていることはありませんか?

頑張りすぎている人ほど発症しやすいお口のトラブルと解消方法

ひとことで「歯の食いしばり」といっても原因は人それぞれ。歯を噛み締めた状態は、およそ50キロ以上の力が歯にかかっているのと同じこと。あごの関節や口の周りの筋肉にもダメージを与えてしまいます。食べ物を食べる以外で、無意識に歯を食いしばる癖(TCH:Tooth Contacting Habit)は、顎関節症や歯周病といったトラブルのほか、肩こりや頭痛など全身の不調につながることがあきらかになっています。予防歯科では、症状にあわせて歯並びや咬み合せの提案や、歯へのダメージを防ぐためにマウスピースを製作するだけでなく、くいしばる癖を根本的に改善させる方法の指導も行っています。

本来私たちの体は、長時間歯が接触していると、「歯を離してリラックスしよう」と脳が指令を出し口もとの筋肉がゆるみます。これは条件反射のようなもので、意識しなくても体が勝手に行ってくれます。しかしこのスイッチがうまく作動しなくなると、絶えず歯を食いしばった状態になります。口の中に力が入っていると、緊張や興奮を高める交感神経が活発になり、全身の筋肉や血管も緊張状態になります。結果、肩こり、頭痛、耳鳴りなどが起きやすくなり、自律神経失調症といわれる症状を引き起こすこともあります。

これらの原因は「黙々と集中している時間が長い」ことにあります。時間に追われる生活や、精神的なストレス負荷が高い環境では、口もとに力が入ってしまうのは当然のこと。なかでも、真面目で頑張り屋さん、完璧主義といった性格の人などはかかりやすいといえるでしょう。ほかにも黙々と家事をしている時間や、スマートフォン、携帯電話の画面を長時間集中してみている状態、スマホゲームなどもTCHになりやすいかもしれません。

放っておくと…

・顎関節症

・歯周病

・噛み締めによる歯の崩壊(とくに奥歯)

・頭痛

・肩こり

・耳鳴り

・慢性的な体調不良

TCH治療で期待できる効果

・顎関節症の改善

・歯周病の進行を抑える

・肩こり、腰痛の軽減

・頭痛、耳鳴りの解消

・不眠症の改善

・心身のリラックス

※上記の効果には個人差があります。体の不調は放置せず医療機関を受診してください。

呼吸を使った簡単なトレーニング

1

数秒間、歯を軽く接触させて離してみましょう。

上下の歯を接触したときに頬の筋肉が動いていることを確認してください。

2

キーワードを書いて壁に貼る

「力を抜く」「リラックス」といったキーワードを紙に書いて見えるところに貼っておきます。職場などでは、書いた紙を撮影してスマホの待ち受けにしたり、パソコンや、引き出しの中などよく目を向ける場所にキーワードを書いた付箋を貼っておくのも効果的。

3

キーワードに目を向けたら体の力を抜く

鼻から大きく息を吸い(1秒)、このとき上下の歯を軽く接触させ、肩を持ち上げます。

そのあと口を少し開き、一気に息を吐き出します(1秒)。このときに上下の歯を離し、肩をストンと自然な位置に落とします。

体に力が入ってしまっている感じたり、歯が接触していると気づいたら1日何回でもやってみてください。たった2秒間の動作です。少しオーバーな動作でやると効果的です。

繰り返していると、上下の歯が触れた瞬間に気づけるようになります。平均して2~3ヵ月程度で無意識のうちに歯を食いしばってしまう癖が改善されます。

筋肉を弛緩させる「割りばし健康法」

1

割りばしを割って1本を軽く唇で挟みます。

噛まずに「口にのせる」ことを意識してください。こうすると上下の歯が接触しない状態になり、口もとの筋肉がゆるみます。

2

この状態であお向けになり、全身の力を抜いて30分以上横になって下さい。

ベッドやソファーなどの柔らかい場所ではなく、たたみやカーペットなどの比較的硬いところで行ってください。

3

30分経ったら、ゆっくり体をほぐしながら起き上がります。

1日1回全身の筋肉を緩める時間を作ることで心身ともにリラックスできます。

仰向けになる場所は心地よいと感じる室温、寝室に置く間接照明の薄明るい環境を用意し、他の人がバタバタしない、自分ひとりになれる場所で行ってください。衣服は体を締め付けないパジャマやジャージなどを着用し、背中や腰が痛いときはタオルなどを当てたり、ひざをたてましょう。ストレスの多い生活をしていると気づかないうちに筋肉が緊張し、休んでも疲れが取れない状態になっていることがあります。自覚症状がなくても、筋肉をゆるめる時間を定期的に用意することで、ストレスに強い体を作ることができます。

小さなお子さんのいるお母さんへ

治療中はお子さんをお預かりします

当院では、保育資格を持つスタッフがいます。治療中におそばで抱っこしてお預かり致しますので乳児を連れての通院も可能です。

※キッズルームなどはありません。平日12~13時のみ。要予約。

ジスロマックを服用されているY様

20年来通院されているO様

平成20年より3DSトレーを利用されいるN様

現在3DSを利用して8年目になるA様(H27.11現在)

30年来通院されているT様

NT-Iを利用されているN様 ※NT-IはTCHの患者さんに装着していただいているマウスピースです。